妈妈女儿齐上阵,共做月饼话亲情:中秋佳节传承爱与温暖的家庭时光

中秋月圆人团圆,厨房飘香传温情

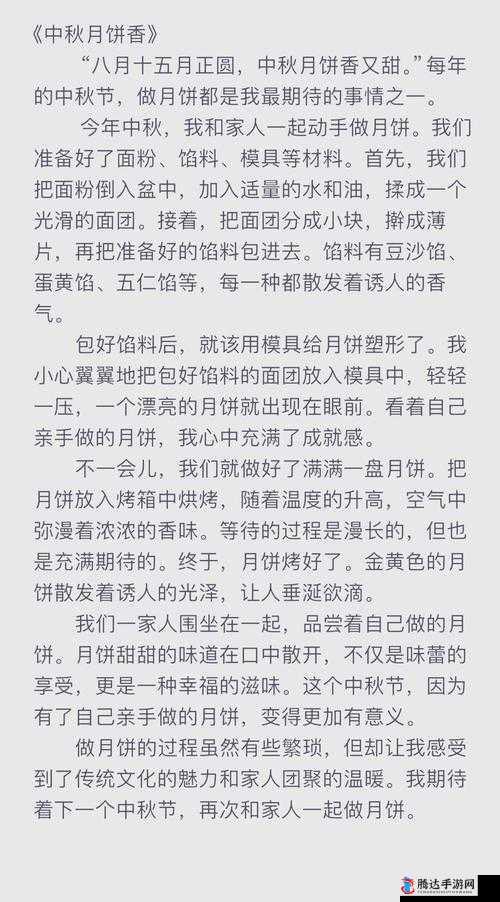

每年农历八月十五,家家户户都会为中秋节的到来忙碌准备。这个象征团圆的节日里,除了赏月、品茶,亲手制作月饼成为许多家庭的传统项目。厨房里,妈妈系上围裙,女儿扎起马尾,案板上摆放着面粉、豆沙、莲蓉和蛋黄,空气中弥漫着糖浆的甜香。母女俩一边揉面、包馅,一边聊着家常,笑声与面团的拍打声交织,构成一幅温馨的画面。

从揉面到压模:亲子互动的每一步都是教育

制作月饼的过程看似简单,却蕴含着传统文化的智慧。妈妈手把手教女儿如何将糖浆与碱水混合,反复揉搓至面团光滑。女儿好奇地问:“为什么面团要醒发这么久?”妈妈笑着解释:“就像人需要耐心成长,面团也要时间变得柔软。”包馅时,女儿第一次尝试将蛋黄裹进莲蓉,手法虽生疏,但妈妈始终鼓励:“慢慢来,捏紧才不会露馅。”

压模环节最受孩子喜爱。木质模具刻着“花好月圆”“平安如意”等吉祥图案,女儿小心翼翼地将面团塞入模具,轻轻一敲,精致的月饼雏形跃然眼前。这一刻,传统纹样不再是书本上的符号,而是亲手触碰的文化记忆。

老味道与新创意:两代人的味觉对话

传统广式月饼的甜腻曾让年轻人“望而却步”。如今,许多家庭在保留经典的融入创新元素。女儿提议:“今年试试冰皮月饼吧!用紫薯调色,低糖更健康。”妈妈欣然接受,翻出蒸锅制作冰皮。两代人共同研究配方,将西式奶酪加入豆沙馅,或是用芒果果肉替代部分糖分。烤箱与冰箱交替使用,传统与创新在厨房碰撞,最终端上桌的月饼既有苏式的酥香,也有冰皮的清爽。

奶奶偶尔加入制作队伍,念叨着:“我们年轻时用猪油揉面,香味能飘几条街。”女儿趁机追问家族故事,从爷爷如何用粮票换月饼,到爸爸儿时偷吃馅料的趣事。食物串联起家族记忆,让年轻一代更懂“团圆”的分量。

月饼承载的不仅是馅料,更是情感纽带

等待烘焙的时光里,妈妈会泡一壶桂花茶,和女儿分食做月饼剩下的边角料。面团捏成小兔子形状,用红豆点缀眼睛,烤箱余温烘烤成趣味零食。女儿突发奇想,将全家合影打印在糯米纸上,贴在月饼表面,咬开瞬间看到家人的笑脸。这种“私人定制”的月饼被装入礼盒,送给亲戚朋友时,收获的不仅是赞美,更是情感共鸣。

让传统文化在指尖延续

越来越多的家庭发现,相比购买成品月饼,亲子制作的过程更能让孩子理解节日内涵。女儿在日记里写道:“月饼上的花纹像密码,刻着千年来的祝福。”学校布置手工作业时,她能自信地讲解“包馅收口要像封存月光一样温柔”。这种浸润式的文化体验,远比背诵诗句更生动。

中秋夜,全家围坐分食亲手制作的月饼。女儿掰开月饼,将最大块的蛋黄莲蓉递给妈妈。月光透过窗户洒在餐桌上,食物的温度与亲情交融,诠释着“团圆”最朴实的意义——爱,就是在一起做有温度的事。

小贴士:家庭月饼制作入门指南

- 食材准备:低筋面粉200克、转化糖浆150克、花生油50克、碱水4克(传统广式);糯米粉100克、粘米粉50克、牛奶120毫升(冰皮)。

- 关键步骤:糖浆需提前煮至115℃呈琥珀色;包馅时皮与馅比例3:7更易成型;烤箱预热180℃,先烤5分钟定型,刷蛋液后再烤15分钟。

- 亲子分工:孩子负责称量、压模、装饰,家长把控烘烤火候及调配比例。

这个中秋节,不妨关掉手机,系上围裙,让面粉沾满指尖,在炊烟袅袅中重拾“家”的温度。当孩子长大后,或许会忘记商场里琳琅满目的礼盒,但一定记得和妈妈一起等待月饼出炉时,那混合着期待与香甜的时光。